来源:网络| 2025-10-13 10:09:53 阅读量:14679 会员投稿

在杭州拱墅区的深夜街头,总有一道佝偻却坚定的身影——王坤森老人提着旧布袋,在垃圾桶旁、街角旮旯里捡拾废品。这位本可安享晚年的退休老人,不是为生计奔波,而是用拾荒换来的微薄收入,为贫困学子搭建“求学阶梯”。从2012年至今,他十年如一日坚守善举,不仅设立“王坤森助学金”帮扶18名浙大寒门学子,更以“平凡人做不凡事”的坚守,成为拱墅区慈善文化中“老有所为、善小而为”的生动典范。

缘起:退休不褪色,一颗心牵起“助学梦”

2012年的夏夜,拱墅区的街头还带着白日的余温。已退休多年的王坤森,本可在家享受含饴弄孙的安逸生活,却因一次偶然的触动,踏上了一条“苦并快乐着”的助学路。

那时,他在社区聊天时得知,身边有不少来自农村的孩子,因家庭经济拮据,即便考上高中、大学,也面临着“交不起学费就辍学”的困境。“我这辈子没读过太多书,知道没学上对孩子意味着什么。”王坤森的心里像被揪了一下——他想起自己年轻时求学的不易,更明白“知识能改变命运”对寒门孩子的分量。

“我没什么大本事,捡废品换点钱,总能帮孩子凑点学费。”没有豪言壮语,王坤森当晚就找出家里的旧布袋、手电筒,换上最耐穿的旧衣服,走进了拱墅的夜色里。起初,他只是在自家附近的街巷捡拾,后来为了多攒点钱,脚步渐渐延伸到更远的街区:从小区垃圾桶到沿街商铺,从菜市场角落到写字楼楼下,只要有可回收的废品,他都会弯腰捡起,仔细分类、打包。

“一毛钱的空瓶子,两毛钱的旧报纸,积少成多,就能帮孩子多买一本书、多交一份学费。”王坤森把拾荒当成了“新工作”,每天雷打不动出门,深夜回家后,还会在灯下把废品整理好,等着第二天卖给回收站。他的手因常年捡拾废品变得粗糙,衣服上时常沾着灰尘,但提到“能帮孩子”,老人的眼里总闪着光。

坚守:十年风雨路,拾荒袋里装着“大爱心”

王坤森的助学路,一走就是十年。这十年里,拱墅的街头见证了他的坚持:夏天,他顶着烈日捡拾,汗水浸湿了旧衣服;冬天,他冒着寒风出门,手脚冻得通红;遇到雨天,他就披着雨衣,小心翼翼护住袋里的废品,生怕被雨水泡坏卖不上价。

起初,有人不理解:“老爷子,你退休工资够花,何必这么折腾?”甚至有人用异样的眼光看他,觉得“捡废品丢人”。但王坤森从不在意:“我捡的是废品,帮的是孩子,不丢人!”每当他把攒下的钱通过社区、学校送到孩子手中,听到一句“谢谢爷爷”,就觉得“所有辛苦都值了”。

有一次,王坤森因为连日劳累感冒发烧,家人劝他在家休息,他却惦记着“好几天没捡,又少攒点钱”,偷偷吃了药就又出门了。“孩子的学费不等人,我多跑一天,就能多帮一点。”他把拾荒换来的钱都单独存着,舍不得花在自己身上——衣服穿到洗得发白还在穿,吃饭总是简单的一菜一汤,却愿意把钱全部用在孩子的学费、书本费上。

渐渐地,王坤森的善举在拱墅区传开了。社区居民开始主动把家里的废品留给他,沿街商铺的老板也会把空瓶子、旧纸箱攒起来等着他来取;有人想直接捐钱给老人,却被他婉拒:“我自己捡废品攒的钱,给孩子花着踏实,你们要是想帮忙,就多关注贫困孩子。”他的坚守,不仅帮了孩子,更让“善意”在拱墅的邻里间悄悄传递。

传承:设立助学金,让“微光”聚成“星河”

随着资助的孩子越来越多,王坤森渐渐意识到:“一个人的力量有限,要让更多孩子受益,得把爱心变成‘长效事’。”2017年,在家人的支持和拱墅区相关部门的协助下,他拿出多年拾荒攒下的积蓄,联合浙江大学教育基金会,设立了“王坤森助学金”——专门资助来自农村和经济困难家庭的浙大本科生,每年帮助几名孩子解决学费和生活费难题。

“我没读过大学,能帮这些娃走进浙大,就像圆了我自己的梦。”助学金设立那天,王坤森特意穿上了最整洁的衣服,看着资助协议上自己的名字,激动得手都有些抖。截至目前,“王坤森助学金”已帮扶18名寒门学子顺利完成学业,其中有人考上了研究生,有人进入了科研领域,有人回到家乡当起了老师——每一个孩子的成长,都是对老人最好的“回报”。

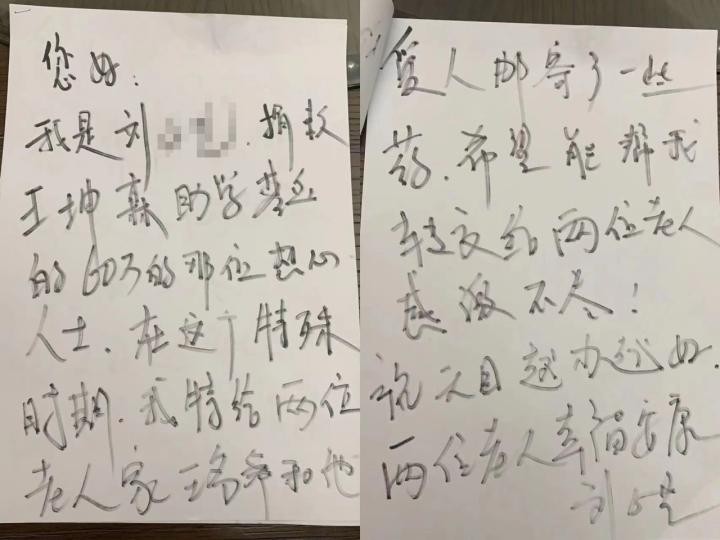

曾受助的学生小李,毕业后特意回到拱墅看望王坤森:“爷爷,要是没有您,我可能早就辍学打工了。现在我有了工作,也想跟您一样,帮更多像我一样的孩子。”这样的“爱的回响”,让王坤森更加坚定:“只要我还走得动,就会一直捡下去,让助学金帮更多孩子。”

榜样:拱墅“善”力量,平凡老人点亮慈善微光

如今,王坤森老人已经80多岁了,脚步不如从前轻快,但每晚走进拱墅街头拾荒的习惯,从未改变。他的故事,不仅被杭州各大媒体报道,更成了拱墅区社区宣讲、学校德育课上的“活教材”——社区干部会用他的事迹讲“邻里善举”,老师会用他的故事教孩子“感恩奉献”,越来越多的拱墅人被他感动,加入到公益行列中。

有人跟着他一起捡拾废品,把卖的钱捐给助学金;有人主动结对资助贫困学生;社区还成立了“坤森爱心小分队”,定期组织志愿者帮老人整理废品、看望受助孩子。“王爷爷用自己的行动告诉我们,慈善不是‘大人物’的事,普通人只要有心,哪怕是捡废品这样的小事,也能帮到别人。”一位参与爱心小分队的社区居民说。

面对“平民英雄”“助学榜样”等赞誉,王坤森始终保持着谦逊:“我就是个普通老人,做了点普通事。要是我的这点事,能让更多人愿意帮孩子、做善事,那才是最开心的。”在他看来,拱墅是他生活了一辈子的地方,能在这里用自己的方式“给家乡做点贡献”,是他晚年最大的幸福。

王坤森的故事,是拱墅慈善文化中最朴实的一笔——没有轰轰烈烈的壮举,只有十年如一日的坚守;没有巨额的捐赠,只有拾荒袋里积攒的“微光”。但正是这份“善小而为、久久为功”的坚持,让他成为拱墅街头“最亮的灯”,不仅照亮了寒门学子的求学路,更照亮了无数人心中“向善”的方向,让“拱墅暖光”在平凡中彰显不凡,在坚守中传递温暖。

若您想助力寒门学子求学

可联系杭州市拱墅区慈善总会进行捐赠

让更多孩子在 “暖光” 下安心追梦

以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。。

在杭州拱墅区的一间钢琴教室里,总能传出悠扬的琴声——这里是魏...

2025-10-13 10:09:45

在杭州拱墅区的车流中,有一辆出租车格外“温暖”——它没贴华丽...

2025-10-13 10:05:58

2023年端午佳节,杭州大关街道东二社区的河畔本该是粽叶飘香...

2025-10-13 10:05:51

2025年暑期,河北师范大学汇华学院“法友集结号”实践队的六...

2025-10-13 10:02:54

金秋九月,山明水秀,云南省曲靖市罗平县的坝子间,青山环绕,薄...

2025-10-12 14:01:57

拱墅暖光丨汪海涛重获新生,从肝移植患者到“小黄人”守护者汪海...

2025-10-11 21:35:06

自2025年7月“乐园手钩针——妇女灵活就业赋能计划”启动以...

2025-10-11 12:51:35

据悉,国庆中秋假期全国快递业务成绩亮眼,共处理包裹超72亿件...

2025-10-11 10:53:24

截至10月8日,2025年国庆档电影总票房(含预售)破18亿...

2025-10-11 10:52:49

国庆、中秋假期,乡村旅游成为假日消费新亮点。去年全国休闲农业...

2025-10-11 10:52:15

中秋国庆假期中,旅游市场热度持续攀升,多地景区开启限流模式。...

2025-10-10 11:33:08

中秋、国庆“双节”临近,餐饮市场消费持续升温。某平台数据显示...

2025-10-10 11:32:37

国庆假期成为婚庆行业的高峰期,众多新人选择此时步入婚姻殿堂。...

2025-10-10 11:32:10

在第十个“中华慈善日”如约而至的温暖时刻,以“爱有行动”为主...

2025-10-09 14:48:23

近日,2025中秋国庆自驾趋势报告发布。自8月15日开放国庆...

2025-10-09 11:06:36

今年国庆中秋假期带动长线游走强。多家OTA平台数据显示,国内...

2025-10-09 11:06:06

近日某OTA平台数据显示,今年国庆中秋假期,民宿订单量同比增...

2025-10-09 11:05:39

近日,中国狮子联会申爱服务队新创子队主办的《绽放》公益剧启动...

2025-10-06 12:24:27

据媒体报道,近期,固态电池不断迎来利好消息。日前,清华大学化...

2025-10-02 22:13:34

近日,国内最大人形机器人训练场在北京石景山正式投入运营,该训...

2025-10-02 22:12:56